Call for reactions: Storia e Storie al tempo del Coronavirus

Cos’è un’epidemia? Che forme hanno lo spazio e il tempo in una condizione di “quarantena”, di “clausura”?

Come si vive, si lavora, si studia e si scrive, come ci si muove entro confini imposti?

Come cambia la percezione dei bisogni e della necessità, della salute e della malattia, delle libertà individuali e della responsabilità collettiva di fronte al rischio – alla paura – del contagio e alla consapevolezza della eccezionalità?

In questo spazio, in un momento così particolare, per una volta, vorremmo fare una cosa forse insolita per una rivista di storia: osservare il tempo attuale e i fenomeni che lo segnano attraverso sguardi obliqui e non per forza convergenti, allontanando e ravvicinando il punto di osservazione, condividendo interpretazioni, letture, esperienze e questioni di metodo che possano contribuire a riportare le inquietudini e le sollecitazioni del presente sul piano del confronto delle idee.

Call for reactions: Storia e Storie al tempo del Coronavirus

Il doppio gioco degli specchi: tra Oriente e Occidente, dalla peste al Coronavirus

Posto che la storia non è magistra vitae è tuttavia difficile sfuggire alla tentazione di accostare il passato al presente e, al contempo, di mettere a fronte mondi distanti e diversi quando un protagonista indiscusso del tempo e dello spazio, come l’epidemia, invade e stravolge la quotidianità. Messi dunque da parte la sacralità dei contesti e il timore di anacronismi questo breve excursus (nato da un’intervista di Michele Brondino del 18 marzo 2020 affidata al Corriere di Tunisi-Euromediterraneo e ai Quaderni dell’IRCrES) offre solo un caleidoscopio di azioni e reazioni, di miti persistenti ed elementi simbolici, di spunti scientifici e aspetti mentali che possano rendere il gioco di specchi articolato, denso di significati e foriero di riflessioni oltre che per gli addetti ai lavori anche per il cittadino comune che voglia sfuggire alla «dittatura totalitaria del presente».

Un primo punto su cui riflettere è la progressiva velocizzazione della propagazione epidemica in ragione delle modalità di contagio delle malattie via via apparse sulla scena mondiale e dei loro vettori e della crescente accelerazione e globalizzazione degli spostamenti umani. Dalla lenta e inesorabile peste “orientale”, che impiegava mesi per diffondersi dai focolai del Vicino Oriente al Mediterraneo e all’Europa seguendo le piste carovaniere e le rotte delle navi, si è passati al veloce e spietato colera “indiano” che, dall’800 in poi, si diffuse ovunque in pochi mesi; dal Bengala, dov’era fino ad allora delimitato, all’Inghilterra da una parte e al Giappone dall’altra, aiutato dalla velocità dei nuovi velieri e dalla mobilità garantita dall’acqua al vibrione. Le recenti “influenze”, come la Spagnola del 1918, si propagarono in contesti accelerati dai nuovi mezzi di trasporto e da fattori intrinsecamente epidemici come l’assenza d’intermediari animali. Il nuovo Coronavirus, nato dall’ennesima zoonosi, dunque, sfrutta al massimo, e in rapporto allo spazio-tempo globalizzato di oggi, entrambi quegli aspetti. Se gli scoppi epidemici sono più rari del passato, il passaggio da epidemia a pandemia, invece, è più facile e immediato anche per via di un’altra grande differenza di contesto: l’incremento della popolazione e la sua sempre maggiore “concentrazione”. Dalla Peste nera di metà ‘300 in poi si assiste a una costante crescita della popolazione mondiale, inframezzata da ricorrenti crisi demografiche, epidemiche e non, fino a fine ‘800, momento in cui la crescita assume ritmi vertiginosi. In parallelo si assiste a un secolare riversamento dalle campagne alle città che prosegue tuttora con esiti abnormi come le megalopoli.

Velocità e densità concorrono dunque a rendere sempre più rapido e meno discontinuo il contagio, soprattutto se interumano. Sono due aspetti con i quali l’uomo si è sempre misurato in contesti sempre mutati e contro i quali ha sempre cercato di agire nei modi e tempi dettati dalle conoscenze mediche e sanitarie della propria epoca, e sui quali bisogna oggi riflettere sul serio in vista di strategie di contenimento della diffusione epidemica, di gestione e cura dei malati.

A proposito di conoscenze mediche gli storici osservano un imponente sforzo millenario di comprensione e di lotta – spesso infruttuoso, sovente deleterio ma alla lunga proficuo – che si arricchisce esponenzialmente ad ogni nuova epidemia e, ancor più, ad ogni nuova malattia epidemica. Ieri e oggi, in Oriente e Occidente, essa è un forte catalizzatore di energie intellettuali volte alla ricerca di cause e cure secondo i parametri scientifici d’ogni epoca e all’interno dei quadri concettuali d’ogni società, parametri e quadri complessi in cui aspetti puramente medici s’intersecano a questioni di natura teologica, giuridica e, in parole odierne, di natura bioetica. Basti pensare, ad esempio, all’idea principe d’ogni epidemia, quella del “contagio”. Un’idea che oggi, in quasi tutto il mondo, si può considerare “acquisita” ma che si è affermata nei termini attuali solo a fine ‘800. Fino a quel tempo varie ipotesi di contagio (dai “semina rerum” di Tito Lucrezio Caro al “contagium a contingendo” di Isidoro di Siviglia, dai “corpi minuti” di Ibn al-Khatib, ai “seminaria” di Fracastoro, dagli “animalcula” di Redi al “mode of communication” di John Snow), ben diverse da quelle odierne, si scontravano con solide alternative basate su concezioni umorali, miasmatiche e igieniste, sostenute da autorità scientifiche e religiose cristiane e musulmane. È solo l’individuazione dei “nemici invisibili”, microorganismi come virus e batteri, grazie alla microbiologia, e del ruolo dei vettori, come pulci e topi, a consentire alla medicina occidentale il vero balzo in avanti nella cura e nella prevenzione, superando le “letali” cure sintomatiche del passato. Paradossalmente tutto ciò avvenne proprio quando in Europa il concetto di contagio, dopo secoli di dominio, aveva raggiunto il picco negativo del sostegno scientifico sotto i colpi di un agguerrito fronte anticontagionista e proprio quando nel mondo islamico il rifiuto del contagio, maggioritario per secoli, era superato favorendo nuovi sincretismi tra medicina occidentale e orientale. Un’oscillazione inversa e ripetuta nella storia: un «pendolo del contagio».

Sola eccezione al quadro suddetto è data dal vaiolo che da tempo suggeriva all’uomo la strada da seguire: quella del vaccino che dall’Oriente raggiunse l’Occidente nel ‘700. Anch’esso, comunque, è uno strumento difficile da metabolizzare, come è noto dalle polemiche “no-vax” che ancora costellano la storia del problematico concetto di “contagio benigno”: contagiare di sicuro un corpo sano con un male minore, di origine animale per giunta, per evitare un insicuro male maggiore. Un puzzle per la bioetica del passato e del presente.

Certo è che, ieri come oggi, ogni epidemia ha stimolato e stimola con forza le ricerche e i dibattiti scientifici e che all’aumentata velocità di diffusione epidemica si contrappone la velocità con cui si cercano cure e forme di prevenzione, grazie soprattutto a una rete scientifica globale che scambia informazioni in tempo reale. Tutto ciò era impensabile per le grandi epidemie del passato remoto e anche del passato prossimo, come la Spagnola del 1918, l’Asiatica del 1957, la pandemia di Hong Kong del 1968 e perfino l’AIDS dagli anni ’80 in poi. Malgrado ciò, a fronte dell’ineluttabile lunga durata delle epidemie storiche, cui si soggiaceva grazie a una diversa concezione del tempo, il perdurare oggi di un’epidemia per un periodo molto più breve così come il perdurare della ricerca di una cura per pochi mesi senza ancora un esito, paiono inaccettabili. Per il passato, comunque, il “contagio” d’idee e saperi tra Oriente e Occidente è stato continuo e non unidirezionale anche in altri casi che non è possibile riassumere qui. Per l’oggi, questo “contagio virtuale” pare ancora più attuale: soluzioni mediche e sanitarie applicate in Cina e Corea del Sud sono replicate in un’Italia che, colpita per prima, diventa modello per l’Occidente.

Anche il campo sanitario si presta a interessanti raffronti multidirezionali: non tanto sulla tecnologia impiegata per depistare contagiati (tracciatura online, telecamere a infrarossi…), comunicare dati (internet, tv…) e controllare territori (telecamere, droni…) quanto sulle misure in sé. I termini stessi rimandano indietro nel tempo mostrando la netta continuità tra passato e presente: quarantena, lazzaretto, isolamento, cordone sanitario… rinviano a forme di protezione nate tra fine medioevo e inizi età moderna in Italia, a Venezia, e imitate in tutto il mondo. Un mondo in cui le epidemie erano una minaccia costante e in cui strutture e istituzioni dedicate divennero la regola. Una differenza sostanziale è che un tempo queste drastiche misure erano imposte dalle autorità sanitarie sospettando un “qualcosa” che viaggiasse nell’uomo o con l’uomo, nei suoi mezzi di trasporto e nelle sue merci, contro coloro che pensavano che il morbo viaggiasse nell’aria spinto dai venti. Le quarantene imposte alle navi al largo dei porti, gli isolamenti ingiunti a singoli quartieri, città o regioni, i cordoni sanitari, militarizzati come oggi, posti a protezione d’interi stati, prevedevano dapprima quaranta giorni di blocco. Una durata che si riduce man mano nel tentativo delle autorità statali di conciliare il periodo minimo di “incubazione” attribuito ad ogni malattia con il limite di sopportazione delle compagnie di navigazione, dei commercianti, dei fruitori di beni, degli abitanti… ma anche con le esigenze di una Chiesa per lungo tempo anticontagionista cui si cercava d’impedire quelle pratiche devozionali, processioni e preghiere comuni, ritenute le sole capaci di mitigare la punizione divina. Tutto questo è noto anche grazie alla letteratura, da Boccaccio a Shakespeare, da Manzoni a Camus, che non si può citare in questa sede. Meno noto è il fatto che in terra d’islam, ai divieti laici rielaborati da quelli emessi in Europa si aggiungeva un divieto di matrice religiosa risalente a un hadith (fatti, detti o silenzi del profeta o dei suoi compagni) di Umar al-Khattab: «se sei in una città in cui c’è la peste non uscire, ma se sei fuori, non entrare». Nonostante questo sommarsi di divieti, oggi ribadito da autorità religiose e politiche in paesi musulmani per il Covid-19, non mancano testimonianze di fughe dalle “zone rosse”, per il passato come per il presente.

Con le misure quarantenarie nacquero di conseguenza le sanzioni disciplinari, dall’arresto alla pena capitale con la distruzione dei beni trasportati. Ciò comprova che in ogni tempo e luogo si è cercato di eludere le quarantene con patenti sanitarie false, si è tentato d’entrare in città appestate e si è cercato di uscirne. Ciò conferma la difficoltà d’imporre e accettare uno stato di controllo sempre più foucaultianamente “disciplinare” nella convinzione che la rinuncia, concessa o imposta, a margini sempre maggiori di libertà possa ridurre il contagio e quindi la durata del male. Nel caso di fuga, un’altra differenza, però, si registra rispetto al passato. Nel medioevo e nell’età moderna era riservata alle élite che potevano permettersi di corrompere le guardie, di viaggiare, di vivere senza lavorare e di disporre di residenze alternative. Tutti gli altri erano, volenti o nolenti, costretti a restare per guadagnarsi da vivere e sopravvivere.

Per chi restava, i documenti narrano la dolorosa disgregazione dei legami familiari in una popolazione residua costretta al “monadismo” dal sempre più ferreo controllo militare e dalla paura dell’altro, che da esterno diventava sempre più interno: il vicino, il parente. Spesso, il triste quadro descritto dai consoli di stanza nell’impero ottomano per gli europei residenti, contrasta con la visione angosciosa dei comportamenti “irresponsabili” dei musulmani che, noncuranti del contagio, continuavano ad assistere parenti, a far visite di condoglianze, a partecipare a preghiere comuni. Del resto, le autorità religiose cristiane cercavano, in contrasto con quelle politiche e civili, di ribadire il proprio ruolo in simili frangenti, additando le cause divine delle malattie e cercando di placare le paure dell’uomo attraverso la replicazione simbolica e rassicurante di atti esteriori di culto.

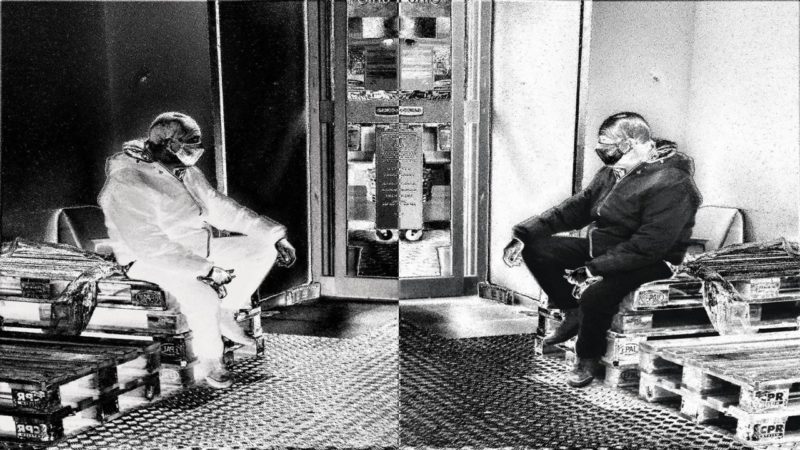

Oggi, i rapporti sociali, prima dissipati nella rete, sono riconfigurati da una convivenza in carne e ossa in unità monadiche rinate per costrizione le cui evoluzioni, sulla lunga durata, non sono ancora prevedibili. Di certo una rivoluzione prossemica è in atto per i nuovi “distanziamenti sociali” imposti nella ridotta vita all’esterno e le nuove forzate vicinanze nella vita all’interno scandita da uno Smart work tutto da configurare. Dal punto di vista religioso, va ascritto che la Chiesa cattolica, chiuse le chiese e rinunciato alla ritualità in presenza anche durante la Pasqua, si sforza di trovare nuove ed efficaci parole per “penetrare” le monadi dei fedeli attraverso i media tradizionali e il web, superando non poche difficoltà. Dal canto loro, importanti personalità del mondo islamico, anche delle frange più radicali, sembrano sostenere all’unisono le misure contagioniste più drastiche al punto di rinunciare, forse per la prima volta, ai luoghi dedicati alla preghiera e di ripiegare anch’essi sulla rete, di invitare all’uso dei dispositivi sanitari e di sanificazione territoriale.

A tal proposito, va ricordato che anche i dispositivi più comuni e più ricercati oggi, come mascherine, guanti e tute protettive, hanno dei nobili antesignani di cui sono rimasti abbondanti descrizioni e disegni nei trattati d’ogni epoca. Al tempo si suggeriva non solo come evitare di respirare esalazioni nocive (fomiti, miasmi…) ma anche come evitare quei temibili sternuti, segni non tanto di raffreddore o influenza quanto dell’inesorabile peste polmonare, che tanto hanno segnato nel profondo le società di tutto il mondo da indurle a coniare quella reazione scaramantica che oggi ricompare nella sua drammatica attualità: “salute!” (auguro che tu sia in salute e che lo sternuto quindi non mi porti la malattia), “à tes souhaits!”, “(god) bless you”, “rahimaka Allah”…

Il timore di una punizione di Dio così come il rimettersi nelle sue mani davanti ai segni di un’epidemia, conosciuta e tanto più sconosciuta, percorre i tempi fino a oggi accomunando i fedeli delle religioni monoteistiche. Nel mondo islamico, ad esempio, un hadith basilare recita che «di fronte alle turpitudini, Dio invia una malattia anche sconosciuta» consentendo così d’inserire in un continuum apologetico tutte le nuove malattie che si presentano all’umanità, dalla peste al Covid-19 e alle future malattie. Di riflesso, come si è martiri morendo di peste, purché «sulla via di Dio», si è martiri morendo per epidemie sconosciute al tempo del profeta. Una concezione del martirio simile si riscontra anche in terra cristiana in risposta a quell’anelito universale dell’uomo di fronte alla paura di una morte “immeritata”: si pensi ai bambini, alle persone di indubbia fede, moralità e di valoroso impegno civile, colpiti da tutte le epidemie.

A fronte comunque di convergenze spesso sorprendenti, alcune paure non “circolano”. Il timore che l’uomo, posseduto o meno dal demonio, possa essere autore del “contagio manufatto” o “unzione”, che tanta parte ha avuto nell’Occidente cristiano, non filtra nel mondo islamico. L’idea stessa che qualcuno possa ergersi al livello di dio, da cui deriva ogni male e ogni cura, rende impermeabile il musulmano alle lusinghe di questa sciagurata credenza che si ripresenta sempre con la riesumazione simbolica del termine puntato verso l’untore di turno. Se in passato untori erano nemici esterni, come i tatari di Caffa, ebrei, arabi e turchi, o nemici interni, come il barbiere milanese della Colonna infame e mille altri malcapitati, di recente, in una accelerazione ricca di rovesciamenti simbolici, lo sono diventati i cinesi e i persiani, poi i lodigiani e i bergamaschi, poi gli immigrati meridionali rientrati nonostante i blocchi in un Sud divenuto salvifico, i francesi fuggiti nottetempo da Parigi e dispersisi nella province, i maghrebini allontanatisi dalla Francia per rientrare nelle terre d’origine.

Figlia degenere dell’unzione è la “sindrome del complotto” che la peste lascia in eredità al colera. Ad esempio, per i borboni gli untori erano i carbonari, per la gente prima erano i borboni, poi le autorità italiane (famoso è il proverbio nato in Sicilia negli anni ’30 dell’800: «meggiu muriri sparannu sparannu ca’ muriri cacannu cacannu» che invitava a lottare contro lo Stato colpevole). Dal colera alle nuove epidemie il passo è breve, soprattutto in tempo di guerre batteriologiche, di rigurgiti antivaccinazioni. Non deve sorprendere, dunque, il fatto che in tanti in Occidente, contro i pareri della comunità scientifica, pensino alla “creazione” del virus in laboratori cinesi, alla sua trasmissione via tecnologia 5G, cavalcando le onde nell’aria come i miasmi sui venti di un tempo, e aprano scenari che coinvolgono anche l’ISIS.

Non deve sorprendere neanche il fatto che le epidemie di ieri e di oggi abbiano un “marchio” di provenienza o che, viceversa, la regione o il paese indicati come origine siano “marchiati” dall’epidemia. Il punto è che ogni epidemia spinge chiunque a trovare “capri espiatori”, spesso contro la logica stessa dei fatti e con una ricaduta negativa sulla visione degli usi e costumi degli abitanti dei luoghi in cui la malattia sarebbe nata. Sebbene i focolai all’origine delle epidemie storiche di peste fossero realmente distribuiti in un’area a est dell’Europa, tra l’Hijaz e il Kurdistan, ben altri ne esistevano (e ne esistono) nell’Asia centrale, nell’Africa australe e in America settentrionale e meridionale. La peste però fu sempre detta “peste levantina” o “peste orientale”. Sorte simile, all’alba dell’età moderna, tocca alla malattia dai “mille colpevoli” e dai “mille nomi”: la sifilide. Di sicura origine americana e dalla subito accusata trasmissione sessuale, in ogni dove prese il nome di tutti i paesi tranne del proprio: morbo gálico in Spagna, mal d’Espagne o mal de Naples in Francia, mal francese in Italia, malattia spagnola o francese in Africa mediterranea e così via, America esclusa. Diverso è il discorso del colera il cui focolaio originario era ed è il delta del Gange, il Bengala, da dove fuoriuscì però solo per via dell’accelerazione dei traffici causata da mercanti e soldati inglesi nell’800. Ma agli inglesi nulla s’imputò di quanto successo. La tendenza “discriminatoria” continua fino a tempi recenti durante i quali, ad esempio, l’influenza Spagnola prese il nome dello stato in cui furono pubblicamente dichiarati per la prima volta i casi, senza considerare il focolaio originario che a tutt’oggi è oggetto delle ipotesi più disparate, dagli USA alla Cina. Niente di nuovo allora se si ribattezza il “neutro” Covid-19 con il nome di quello che è comunemente additato come focolaio originario o dell’intero paese o della popolazione tutta, “virus di Wuhan” o “virus cinese”, e che si levino voci contrapposte di un’origine americana della malattia. Fatto sta che nessuno ha mai gradito essere additato come “untore” di un’epidemia locale o mondiale (ed essere, per questo, oggetto d’intimidazioni o di gogna mediatica come purtroppo è successo in Italia e altrove), e nessuno ha mai accettato supinamente che le proprie abitudini alimentari e il proprio stile di vita fossero visti come cause predisponenti alla nascita di nuove malattie di origine animale.

Le Fake news sono sempre esistite però anche contro la verità. In effetti, il timore per lo scoppio di un’epidemia è talmente forte da mettere sempre in azione meccanismi coercitivi di elusione: chi si erge contro, rischia sulla propria pelle. È esemplare il caso di Li Wenliang, oculista di Wuhan, arrestato per procurato allarme per aver denunciato nel dicembre 2019 la circolazione di un nuovo virus in città, poi morto di Coronavirus e, infine, assurto a eroe e martire. Una storia simile, tra tante altre registrate sulle due sponde del Mediterraneo, a quella di un medico napoletano, convertito all’islam, che diagnostica la peste del 1818 a Tunisi prima e contro il parere di altri medici del luogo: subisce galera e bastonate ma si salva, per fortuna, dalla pena capitale, ed è presto reintegrato nelle sue funzioni una volta acclarata l’amara verità.

Il danno del ritardo s’aggiunge così alle conseguenze psicologiche, demografiche ed economiche che si volevano scongiurare. Lo scoramento, tra gli aspetti mentali, da tutti e in tutti i tempi è visto come “fattore aggravante”. Certo i presupposti scientifici sono diversi: nel passato era lo squilibrio degli umori causati dall’aumento della bile nera (mélan+cholé), e quindi della melancolia, a predisporre al contagio. La questione tornò in auge di fronte al terribile shock che l’Europa dell’800, convinta di essersi liberata dalle epidemie grazie al suo inarrestabile progresso, dovette sostenere all’arrivo del colera. Nei lunghi periodi di quarantena non bisognava rattristarsi e cedere alla paura affidandosi alla fede e a una parca fruizione dei piaceri del gusto, evitando gli eccessi dell’ingordigia e del sesso. Inoltre, bandite le campane a morto e le litanie funebri, medici e sapienti invitavano a godere del piacere della musica, nel rispetto, sempre, dei lutti altrui. Passati secoli da quello shock e da quelle considerazioni, strade e piazze di oggi sembrano “risuonare” gli antichi insegnamenti.

Quanto ai danni demografici, la storia delle epidemie è marcata dalla rudezza dei dati. Ciò che si osserva oggi è un’esasperazione di quanto avveniva nel passato, più in terre cristiane che musulmane. Dal tempo della peste e del colera, l’affannosa contabilità – e l’implicita accusa di contagio – partiva, come oggi, dall’individuazione dei pazienti “zero” e “uno”. La loro ricerca non era motivata da un articolato disegno scientifico, come oggi, ma dalla ricerca di “colpevoli” su cui scaricare le responsabilità e dalla volontà di bloccare persone provenienti dalle zone imputate. Quando l’epidemia scoppiava nella sua innegabile evidenza scattava l’assillo per il numero grazie al quale in Occidente esistono notevoli e variegate fonti quantitative prodotte da organismi locali e statuali creati ad hoc, oltre ai registri parrocchiali, che annotano “asetticamente” il triste andamento del male. Un rendiconto più “alla buona” era ricavato con stratagemmi di fortuna, quasi spionistici, dai consoli europei in terra d’islam dove il numero esatto dei decessi aveva un peso minore rispetto alla considerazione generale della situazione. Gli europei, quindi, sentono sempre e ovunque il bisogno di quantificare nella speranza che ogni scoppio epidemico rientri nella sequenza – crescita, picco e decrescita – corrispondente alle conoscenze del tempo, alla “stagionalità” nota e scandita nel calendario dal festeggiamento di santi protettori dalla peste, San Rocco e San Sebastiano, in primis, la Madonna e altri, a seguire. L’andamento insolito di malattie epidemiche note, come la mancata decrescita con i calori agostani e la festa del 15 agosto, accrescevano i timori, le crisi, i patimenti. Dopo quarantene di mesi e mesi, protrarre l’isolamento soprattutto in case anguste e non equipaggiate, rendeva ancor più difficile rispettare le regole imposte dalle autorità in Europa o autoimposte dagli europei stessi in altre terre.

Quello cui si assiste oggi, dunque, nella contabilità non più quotidiana ma in tempo reale e su scala mondiale, è un tentativo di presentare asetticamente, e a volte cinicamente (come nel ribadire la fascia d’età più colpita, quella degli anziani, o l’incremento avvenuto altrove), quanto al contempo è narrato in modo ossessivo, e contro narrato in termini dal forte impatto emotivo e persino psicodemico da giornalisti, opinionisti, politici, infettivologi e virologi divenuti ormai virali. Su tutto, trionfa l’antico linguaggio bellico che più del passato si associa alla “guerra” individuale e collettiva al “nemico invisibile” (si pensi all’angelo nero della morte che lancia dardi pestiferi sulle vittime), di fronte al quale o si vince o si perde, senza pensare al senso di fallimento che va a pesare su chi “combatte” strenuamente ma sente ormai di essere “sconfitto”. E trionfa pure l’idea di un ospedale tramutato in “fronte”, di un medico in “combattente” e via dicendo senza riflettere sulla drammatica antinomia, da risolvere appena tutto sarà finito, se una sanità possa essere efficiente ed eroica o debba essere eroica per essere efficiente.

Insieme al timor mortis la paura di arrecare danni all’economia e al commercio è ieri come oggi al centro dei pensieri delle autorità politiche e sanitarie d’ogni paese. Ogni sospetto epidemico innescava una sequenza, sempre uguale, di reazioni protettive: dalla categorica negazione dei fatti al tentativo di minimizzarli, per poi, di fronte all’evidenza, giungere all’applicazione sempre più rigida di misure sanitarie fino al blocco di produzioni e commerci. Lettere consolari, missive di agenti sanitari, quaderni di bordo, tutta una massa ingente di documenti testimoniano le preoccupazioni per le conseguenze che tali misure avevano sul presente e avrebbero avuto sul futuro, e ciò nonostante la periodica ricorrenza di scoppi epidemici. A fronte di queste inquietudini si possono citare gli studi degli storici che hanno studiato le epidemie seguendo le orme di pionieri come Carlo Maria Cipolla e Lorenzo Del Panta a livello italiano, di Jean-Noël Biraben e Daniel Panzac, a livello mediterraneo, di William McNeill, a livello di World history. Secondo questa letteratura, in passato il temutissimo blocco produttivo e commerciale avrebbe provocato un corto circuito di breve durata, recuperato presto da una successiva forte ripresa imputabile a una popolazione che si risvegliava paradossalmente più agiata alla fine dell’epidemia per via delle eredità ricevute, per via di un maggiore margine di contrattazione con i datori di lavoro, causato dalla riduzione della forza lavoro stessa, per via di una maggiore disponibilità di beni alimentari dovuta alla più o meno drastica diminuzione delle bocche da sfamare, per via di una ridotta concorrenza commerciale.

I contesti passati sono, è chiaro, molto diversi da quelli presenti: i tassi di mortalità prodotti dal Covid-19, per fortuna, non sono rapportabili a quelli di un tempo capaci di causare una drastica riconfigurazione socioeconomica. Inoltre, non è possibile paragonare la crisi attuale con quelle degli ultimi cento anni: la Seconda Guerra Mondiale, riportata come termine di paragone da molti media, fu una catastrofe di ben altro livello ma soprattutto “tutta umana” e per nulla naturale; le epidemie di Aids e di Ebola non fanno testo in quanto nascono e crescono in modo erroneo nella nostra mente come “malattie degli altri”; la Spagnola poi, colpì non una società opulenta come la nostra, ma i sopravvissuti all’altra catastrofe “tutta umana” della Prima Guerra Mondiale. Comunque, viste le capacità di ripresa dalle grandi crisi passate, non è azzardato ipotizzare che la fine del blocco parziale delle attività indurrà una rapida e sostenuta ripresa produttiva e commerciale, specie se attuata nei modi e tempi suggeriti dalla prudenza della scienza e non dall’impazienza dell’economia, se suffragata da una gestione più libera delle risorse di ogni Paese in aiuto di lavoratori e imprese e se sorretta da un’Europa che colga il senso di questa sfida epocale scegliendo il volto umano della solidarietà e non quello egoista dei sovranismi.

Al ritorno all’agognata “normalità” ci si sentirà certo risollevati come gli uomini che scampavano alle epidemie del passato, ma ci si sentirà anche diversi, meno sicuri dell’assoluto progresso tecnologico-scientifico e più sensibili, si spera, alle politiche sanitarie in difesa dei più indifesi, alle conseguenze drammatiche dell’impatto uomo-ambiente e uomo-animale di cui è figlia questa pandemia. La riconfigurazione dei rapporti interpersonali, la testimoniata azione di tanti “eroi” della quotidiana emergenza, l’esternato anelito all’unità simbolizzata dagli inni e dai tricolori, la condivisa richiesta di cooperazione internazionale, non devono restare lettere morte ma favorire la presa di coscienza dell’essere “tutti sulla stessa barca”: di vivere un Paese, un’Europa, un Mediterraneo e un mondo globalizzato, i cui confini sono simbolici, strumentali e penetrabili, nel bene e nel male, dal bene e dal male.