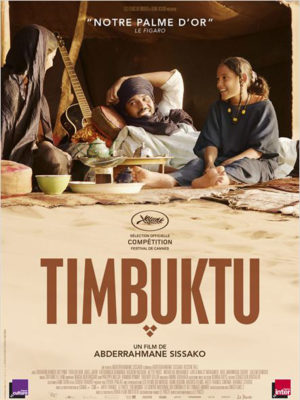

La storia violata Timbuktu di Abbderrahmane Sissako (2014)

Perché dei ragazzi, abitanti di una piccola comunità del deserto vicino a Timbuktu nell’Africa Sahariana, giocano, anzi non giocano a pallone, in un approssimativo campetto di calcio, dove il loro sport è stato violentato nella sua regola fondamentale che prevede lo scambio e i passaggi di un pallone tra due squadre che si battono per centrare la rete avversaria e fare gol? Perché tale assurda violenza, che costringe quei giovani a fingere di giocare e di fare gol senza un pallone, come lo spettatore letteralmente agghiacciato è costretto a vedere in una delle scene più forti e più simbolicamente significative del film incomparabilmente bello e straziante di cui stiamo parlando, il cui titolo coincide con l’antica, splendida città sahariana? E perché quel pallone, elemento espressivamente dinamico dello scorrere della vita microcomunitaria in un angolo del mondo pacificamente islamico, invece di rotolare tra le gambe di veri giocatori che possono veramente e liberamente giocare e vivere, rimbalza da solo, senza la vita di coloro per i quali esso è un pallone di calcio, tra gli stretti vicoli del villaggio e si arresta sinistramente tra le ruote di una moto cavalcata dalla polizia armata del Califfato del sedicente Stato islamico? Questa, ancor più della prima, è una scena nella quale la violazione, lo stupro feroce e cieco inferto a una storia locale la quale racchiude un orrore e una crudeltà omicida che sono e stanno diventando ogni giorno di più una minaccia rivolta a tutti, diventano le immagini indimenticabili che alimentano lo stupore attonito che a tanto possa giungere la stupida violenza, falsamente coperta da una religione ridotta a uno straccio per lavare il sangue. E, infine perché il film è racchiuso tra due scene simili, una iniziale l’altra finale, in cui un fuoristrada Toyota che trasporta feroci uomini eccitati ed urlanti armati di kalashnikov affianca ed insegue una gazzella che corre disperata tra le dune, bersaglio mobile e debole nella sua assoluta innocenza? La gazzella, urlano i disumani che hanno cancellato in se stessi ogni umano desiderare, non deve essere uccisa subito, ma deve essere “sfiancata” prima di morire. Deve sentire (come lo avvertono sempre più nettamente gli abitanti del villaggio cui viene vietato tutto, dal suonare e cantare all’avere una vita affettiva e sessuale, se non vogliono essere, come accade, frustasti o lapidati dopo essere stati sotterrati) il terrore del dominio assoluto di chi ti ha nelle sue mani e può fare di te, quando lo vorrà e senza alcuna ragione plausibile, da realtà animale o umana viva e vitale e libera che eri un cadavere senza vita, violentato anche nel modo di un morire che ti fa morire prima di ucciderti, che ti fa sentire che stai vivendo la tua morte. Forse in questo film i raffinati teorici della cosiddetta biopolitica troverebbero la raffigurazione diretta, vera, per immagini inconfutabili e non bisognose di una teoria, del comando che qui, nel deserto del Mali, ma ora anche in quello siriaco e libico, piuttosto e prima che nel pur minacciato nostro occidente, un potere politico assoluto ammantato dagli stracci di una religione falsificata esercita sulle “nude vite” di coloro che sono diventati senza ragione i suoi schiavi prima di diventare gli innumerevoli cadaveri impastati nella terra (o affondati nel mare) che sacrilegamente rispetto alla loro stessa religione i padroni delle vite sottraggono a chi ha condotto lì la propria esistenza, la propria storia spezzata, vite che una politica sterminatrice trasforma in non vite.

Perché dei ragazzi, abitanti di una piccola comunità del deserto vicino a Timbuktu nell’Africa Sahariana, giocano, anzi non giocano a pallone, in un approssimativo campetto di calcio, dove il loro sport è stato violentato nella sua regola fondamentale che prevede lo scambio e i passaggi di un pallone tra due squadre che si battono per centrare la rete avversaria e fare gol? Perché tale assurda violenza, che costringe quei giovani a fingere di giocare e di fare gol senza un pallone, come lo spettatore letteralmente agghiacciato è costretto a vedere in una delle scene più forti e più simbolicamente significative del film incomparabilmente bello e straziante di cui stiamo parlando, il cui titolo coincide con l’antica, splendida città sahariana? E perché quel pallone, elemento espressivamente dinamico dello scorrere della vita microcomunitaria in un angolo del mondo pacificamente islamico, invece di rotolare tra le gambe di veri giocatori che possono veramente e liberamente giocare e vivere, rimbalza da solo, senza la vita di coloro per i quali esso è un pallone di calcio, tra gli stretti vicoli del villaggio e si arresta sinistramente tra le ruote di una moto cavalcata dalla polizia armata del Califfato del sedicente Stato islamico? Questa, ancor più della prima, è una scena nella quale la violazione, lo stupro feroce e cieco inferto a una storia locale la quale racchiude un orrore e una crudeltà omicida che sono e stanno diventando ogni giorno di più una minaccia rivolta a tutti, diventano le immagini indimenticabili che alimentano lo stupore attonito che a tanto possa giungere la stupida violenza, falsamente coperta da una religione ridotta a uno straccio per lavare il sangue. E, infine perché il film è racchiuso tra due scene simili, una iniziale l’altra finale, in cui un fuoristrada Toyota che trasporta feroci uomini eccitati ed urlanti armati di kalashnikov affianca ed insegue una gazzella che corre disperata tra le dune, bersaglio mobile e debole nella sua assoluta innocenza? La gazzella, urlano i disumani che hanno cancellato in se stessi ogni umano desiderare, non deve essere uccisa subito, ma deve essere “sfiancata” prima di morire. Deve sentire (come lo avvertono sempre più nettamente gli abitanti del villaggio cui viene vietato tutto, dal suonare e cantare all’avere una vita affettiva e sessuale, se non vogliono essere, come accade, frustasti o lapidati dopo essere stati sotterrati) il terrore del dominio assoluto di chi ti ha nelle sue mani e può fare di te, quando lo vorrà e senza alcuna ragione plausibile, da realtà animale o umana viva e vitale e libera che eri un cadavere senza vita, violentato anche nel modo di un morire che ti fa morire prima di ucciderti, che ti fa sentire che stai vivendo la tua morte. Forse in questo film i raffinati teorici della cosiddetta biopolitica troverebbero la raffigurazione diretta, vera, per immagini inconfutabili e non bisognose di una teoria, del comando che qui, nel deserto del Mali, ma ora anche in quello siriaco e libico, piuttosto e prima che nel pur minacciato nostro occidente, un potere politico assoluto ammantato dagli stracci di una religione falsificata esercita sulle “nude vite” di coloro che sono diventati senza ragione i suoi schiavi prima di diventare gli innumerevoli cadaveri impastati nella terra (o affondati nel mare) che sacrilegamente rispetto alla loro stessa religione i padroni delle vite sottraggono a chi ha condotto lì la propria esistenza, la propria storia spezzata, vite che una politica sterminatrice trasforma in non vite.

Chi impone e perpetra questa come altre violenze, insieme ad altre più gravi sempre gratuite violazioni della vita singola e collettiva, compreso l’assassinio senza giudizio di un innocente pastore di un gregge di mucche, ai danni del villaggio vicino a Timbuktu? Chi priva, e di nuovo perché, la dolce moglie e la figlia amata del padre anche lui amato che con loro conduce la sua vita nel deserto, in pace, tra un dio non assetato di sangue e una natura sabbiosa amica e come interna ai loro corpi eleganti e alle loro vite elementari e in certo senso ‘assolute’ (sabbia, fume, radi alberi, senza lo strazio del motore imballato del pick up degli islamisti diventati i padroni delle loro vite) ? La scena della partita senza pallone, ma anche quella del pallone senza giocatori, scene di vita violata e senza vita, tragiche e surreali, suscita una pietà infinita che vieta allo spettatore accostamenti estetici, pur legittimi, con stilemi analoghi di film pasoliniani come Uccellacci e uccellini dove l’ambiente della marginalità e della povertà si mescola con il grottesco e persino con il comico, ma non con il tragico che invece nel film Timbuktu di Abbderrahmane Sissako (2014) incombe in ogni inquadratura violando e spezzando il tranquillo fluire di una storia africana, povera e gentile, dolce come il colore della sabbia del deserto che è lo sfondo dell’intero film, della sabbia destinata impregnarsi del sangue innocente di coloro a cui viene vietato di vivere la propria storia.

È nella serie dei “perché” senza risposta alla rappresentazione di violenze e violazioni che accadono a Timbuktu per mano di un gruppo di islamisti del Califfato guidati da un foreign fighter forse francese, che il film di Sissako trova il suo senso ultimo. Ogni immagine del film solleva un perché dell’orrore che non trova risposta perché chi perpetra l’orrore omicida lì colto ai suoi inizi, ora infinitamente aggravato ed ampliato, sta tentando di paralizzare la parola e il pensiero giudicante, e la capacità di ricostruzione storica e di reazione politica (anche della politica che comanda la forza) di chi osserva da lontano carnefici e vittime – salvo doversi accorgere che quei carnefici sono anche tra noi e che noi siamo vittime potenziali. La storia in questo film è dunque rappresentata, nella violazione che subisce, in un senso duplice. Perché esso racconta la violenza esercitata sulle storie di vite reali di vittime reali che vedono la propria esistenza storica reale, la loro vita in atto, spezzata in modo che ogni continuità della più elementare e ‘felice’ quotidianità viene interrotta. Grazie alla più brutale, efferata e insensata delle imposizioni i neopadroni impongono la frattura della continuità storica ed esistenziale dopo la quale, come è accaduto nelle vicende anche novecentesche dei regimi dittatoriali che hanno causato milioni di morti, dal nazismo al comunismo, nulla deve restare come era, deve sparire ogni traccia dei fili che legano le storie individuali nel loro sviluppo e che le intrecciano nella storia di tutti, a partire dai piccoli gruppi, dai villaggi alle comunità religiose le più diverse, insieme alle produzioni della loro arte raccolte in quei luoghi, i musei, che fissano, salvano e salvaguardano la storia civile e spirituale.

È questa violazione microstorica e insieme universale che Timbuktu mette in scena: la storia ferita un singolo o di pochi singoli si trasmette alla storia dell’umanità, alla storia di tutti, e sfigura ognuno di noi nel sangue versato di ogni innocente, di ogni gazzella. Qui è la grande bellezza e il fascino etico e anche politico (se politica è anzitutto resistenza alla barbarie) del film. Il perché dell’orrore vi risuona senza risposta e il silenzio della risposta diventa la trama della immagini del film. Ma anche in un altro senso, dicevamo, il film rappresenta una storia violata: nel senso per cui resta certamente possibile e dovuta, e viene costantemente affrontata dai professionisti della comprensione del passato e del presente, la ricostruzione storica delle vicende che hanno condotto e stanno ancora conducendo alla rovina le regioni del medio oriente dove la civiltà di cui viviamo è nata. Qui non troviamo silenzi, i perché ottengono risposte, spesso molto varie e anche incerte risposte, disturbate dal balbettio che sembra di dover registrare all’interno stesso della scientificità delle analisi. Qui, soprattutto, storiografia, valutazione politica e decisione strategica di fronte all’assalto islamista tentano di trovare un legame e una qualche operatività. Ma accade come se anche in questo caso, di fronte alla storia fattasi storiografia e politica, non mancasse la eco di una paralisi, di una difficoltà di capire fine in fondo, specie quando divine tematico il ruolo di una religione che ospita divergenze molto grandi, collegate alla politica e al ruolo degli Stati e fatta oggetto di un uso violentemente strumentale, di una strategia politica mirante al dominio. E allora il film di Sissako si rivela per quel che è: la rappresentazione dello sfondo, della base, della premessa storica in senso esistenziale e vitale di quella violazione della continuità storica causata dalla violenza che si riflette nella diversa violazione del potere della comprensione storiografica, ossia nella difficoltà di andare oltre il limite che tutti avvertiamo di fornire un senso alla violenza che ci assedia all’interno e all’esterno delle nostre vite. Timbuktu rappresenta in certo senso il grado zero della comprensione storica che può diventare elaborazione storiografica e strategia politica e che anzi deve diventarlo perché la civiltà non soccomba. Ma questa reazione non può sostituire, né può privarsi del punto di appoggio offerto da quella sferzata al tempo stesso estetica ed etica offerta dalla rappresentazioni per immagini della violazione della vita storica ed esistenziale dei personaggi del villaggio del Mali costretti a piegare la testa sotto la minaccia dei neopadroni islamisti. Loro sono, come noi in un diverso contesto ma non per questo in condizioni di maggiore sicurezza, delle gazzelle che la continuità delle violazioni e delle violenze del terrorismo islamista intende “sfiancare” per indurci alla “sottomissione” prevista e temuta da Michel Houellebecq, anche lui narratore di una storia violata, o votata all’autoviolazione. Le immagini di Timbuktu e le pagine di Sottomissione ci parlano. Sarebbe pericoloso non comprenderne il senso.